看了一半,这神叨,嘚瑟,抽猝,琐碎的台词,这种类似观察精神疾病患者的视角,

让我感觉很不舒服,实在让我坐不住,

浑身细痒的咬牙切齿,想挥握拳头的冲动!!!

看完全集,这种咬牙切齿的感觉在疯狂撞门画面的戛然沉寂中惊醒,只有看完才发觉到,平凡的门是整部电影的关键线索,剧情走向承转点,而且象征意义都很政敏!关键情节都有与门相关的特殊动作描写。

每个逃离家乡,抛弃故国的人应该都会有同感,我们应该都是剧中的约瑟夫,

男主发神经抽搐,实际每个在异乡挤破头奋斗的病态“移民者”

最不服气是少年,冲动与惩罚在首尾交相辉映,前半小时你以为在重温《戏梦巴黎》与《巴黎小情歌》,在后一个半小时里给保有这样幻想的我一个重重的大耳光。

视听方面的抖机灵构建起所谓的“风格”,无论是跟随主角行动的横摇空间长镜头还是主客观视角切换的街头步行手持摄影,你都可以赞赏其中的观赏性,但在点题修辞“以色列是个什么样的国家”段落后,电影就陷入了一种如同片中主角一样的无理莽撞和自戕自贱。

男主角拉夫高昂的头颅会在何时自动低下,取决于他想象中的乌托邦社会图景何时破碎

片子难进入有二:

1. 以色列难民身份难代入。

以色列人在中东难民中身份特殊。流浪两千年的犹太民族在二战被屠族后迁回耶路撒冷,在当地建国。回到耶路撒冷这些人多是留欧的知识分子,以色列作家奥兹在《爱与黑暗的故事》里讲到他父母,母亲通4、5种语言,父亲通16种语言,在以色列建国后,他父亲在图书馆当管理员,可以想见以色列人的平均文化水平,至今,以色列的教育在全世界都是数一数二。

所以不能以一个普通战乱国家难民来看约亚夫。片子里对他也有明确交代:反战而不情愿地上战场,射击训练的那场

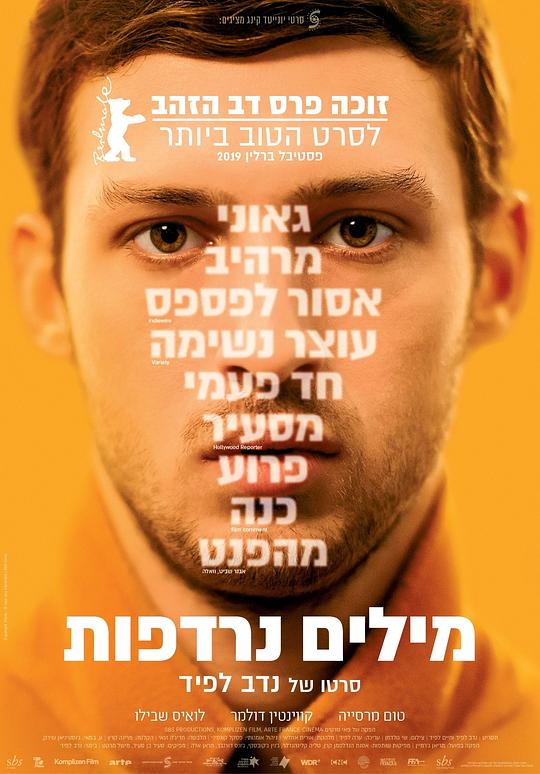

SYNONYMS, the third feature of Israeli filmmaker Nadav Lapid, which wins him Berlin’s highest honor, has a simple fish-out-of-water premise, Yoav (Mercier), a former Israeli soldier winds up in Paris on his own-some to begin a new lease on life.

献给母亲的电影

作为剪辑师的母亲选择隐瞒自己的癌症病情,在作品未完成时就去世了

电影和人生一样重要

诗意能让电影叙事不落俗

电影是原始的(primitive)、基本的(basic)

文字本身比故事更重要

我理解文字,除了它的功能(function),即含义,还有它的本质(essence),它究竟是什么

懒得想新名字

所以干脆都叫Yoav

汤姆(Tom Mercier)就像高配版的我自己

从太空看地球应该只能看到两个东西:中国的长城和Yoav穿着他的黄大衣在走

太多人问我关于汤姆的问题,我感觉自己和他经纪人似的

“同义词”“第三空间”漫游

转载请注明网址: https://www.hfwhgs.cn/m/56094.html